セルゲイ・ポルーニン ー 後日談と現在

前回、英国ロイヤル・バレエ団を突如辞したポルーニンがモスクワやノボシビルスクを拠点に活動と書いた。このロシアでの活動期間は長くは続かず、結局ロンドンへ戻ったらしい。独自に企画した公演を実践する一方でロイヤル・バレエ団とも共演してもいるそうだ。

ポルーニンは異性には無関心と思い込んでいた私には驚きだったが、ここ数年に渡って女性バレエ・ダンサーNatalia Osipovaとペアで仕事を続けている。英国のマスコミの報道では親密な男女関係もほのめかされているほどだ。Natalia Osipovaは彼より2、3歳年長、ロシア出身でボリショイ・バレエ団でも活躍し現在は英国ロイヤル・バレエ団のプリンシパル・ダンサーの一人である。

ポルーニンは伝統的なバレエを超える新しいダンス形式を模索しているようで、その試みは"Project Polunin"と名づけられている。今年3月14日ー18日、ロンドン (Sadler's Wells Theatre)で第1次公演。未来志向の構成と演出を標榜し、出演者はダンサーもミュージシャンもいわゆるバレエ公演では見られないハイブリッドな人選だった。主役はポルーニンとオシモバだ。

演目構成は①(蝋で貼り合わせた羽をまとって天空を飛翔するも太陽に近づきすぎて蝋が溶け墜死するギリシア神話)Icarus, the night before the Flight、②(新作ダンス)Tea or Coffee、③(自己愛の化身のような美少年ナルキッソスと彼に恋する森の妖精エーコーをめぐるギリシア神話) Narcissus and Echo だった。

ネット掲載の批評を4本ほどみたが、どれも期待はずれ、新味なしと大いに不評だ。

https://www.thestage.co.uk/reviews/2017/sergei-polunin-project-polunin-review-sadlers-wells-london/

http://thecuspmagazine.com/reviews/project-polunin-review/

https://www.culturewhisper.com/r/dance/project_polunin_sergei_polunin_sadlers_wells/8181

自分が学んできた伝統的バレエに不満を抱くポルーニンが目指すのはバレエかコンテンポラリー・ダンスか?(注:「テンポラリー・ダンス」はほとんど定義不能だが、バレエをはじめヨーロッパの伝統的舞踊に対する不満・批判から1980年代前半にフランスあたりで誕生したダンスをさすらしい。)

ポルーニン自身がこういう不評を意識しているかどうかわからない。彼の強引な面もある性格から推測すると完全無視かもしれない。来たる12月5日ー9日"Project Polunin"第2弾が予定されている。公演会場はロンドン・コロシアム劇場。

出演者や演目はいまだ未定とのこと。どうなるんだろう。

『テレグラフ紙』に掲載されたポルーニンの発言集からは彼が今も愛する家族に強いた犠牲がトラウマになっているとわかる。彼のような天才は生身の人間と超人(=神と悪魔)というかけ離れた相反する2極の間をさ迷うしかないのだろうか。

人と神の狭間で —— 鬼才のバレエダンサー、セルゲイ・ポルーニン

ドキュメンタリー 映画『ダンサー、セルゲイ・ポルーニン 世界一優雅な野獣』(2016年)

原題はDancer、監督はアメリカ人Steven Cantor。

芸術的伝統と教師に対する絶対的服従・規律が不文律のバレエ界にあって反逆児・問題児(bad boy)とよばれてきたポルーニン(1989年生まれ)の幼少期から現在までをとらえた映画。幼少期の動画はCantor監督が関係しないホーム・ビデオを使用。まだわずか27年の時間を生きてきた若者の姿をとらえた作品だが、痛々しくはあるが崇高な魂の遍歴を浮かび上がらせる傑作だ。

一見人並みはずれて強烈な自我の持ち主とも思えるポルーニン。上達するために身を削り、いのちを削るような努力を傾けるポルーニン。だが映画が描き出すこの青年はバレエ界の極め付きの天才的ダンサーであると同時に繊細で心優しい。自分をバレエに専念できるようにと自己犠牲を惜しまない両親と父方、母方双方の祖母という身近な家族に対する愛情と思いやりに溢れる一人の人間でもある。

(ロシア南西部で国境を接する)ウクライナ南部の小都市ヘルソンのどちらかといえば貧しい家庭で生まれ育つ。母はまだ幼い一人息子の運動能力の高さに気づき、やがて地元の体操教室へ。息子に対する母の野望的期待感は募り、ウクライナの首都キエフのバレエ学校に入学させる。

キエフはヘルソンから450キロも離れている。高額の授業料と(母子)の滞在費を賄うため父は遠く離れたドイツやポーランドへ、また母方の祖母はギリシアまで出稼ぎに行かざるをえなかった。家族はバラバラになる。

13歳になったポルーニンは母ガリーナの勧めがあって英国の世界的名門バレエ学校Royal Ballet Schoolに挑戦。念願叶って入学審査に合格する。

しかし在学中に彼の心をはげしく苛む出来事が。愛する息子に会えない年月が長く続く父ウラジミールは苦しんだあげく離婚を決意。事後にそのことを知ったポルーニンは大好きな父と同じように大好きな母が離婚したことに大打撃を受ける。以前から学費の資金を得るために外国にまで出稼ぎに出ている父や祖母に強い負い目を感じていたポルーニンの心の傷はいっそう深まる。

ところで彼の経歴は異例ずくめだ。キエフのバレエ学校でも注目を浴びる優等生だったし、世界屈指のRoyal Balletでは最年少の19歳でバレエ・ダンサー最高位のPrincipalの称号を与えられる。これはもちろん彼の才能と努力の賜物だろうが、そのために支払った身体的、精神的自己犠牲は想像に余るものにちがいない。

なぜポルーニンは異端児、bad boyなのか。所属するバレエ団では教師に反抗するわけでもないし、生徒同士で悶着を起こすこともない。しかし身体中に刺青が。そもそも名門バレエ団の中にあって刺青を入れるのは極めて異例らしい。素肌を晒す機会が多いバレエダンサーの場合刺青はタブー中のタブーだ。そのうえ過酷な身体訓練が原因の筋肉や関節の痛みを抑えるために(ドラッグもどきの)鎮痛剤や興奮剤を多用するまでになったポルーニンである。

見落としてならないのは映画が彼の異端児ぶりを強調して物見高い世間の耳目を集めようとはしていない点だ。この90分ほどの映画で強く印象に残るのは愛する家族に犠牲を強いている自分に対する呵責の念だ。この呵責の念が悪魔的な鬼気迫る演舞につながっているのではないか。群舞であれソロであれポルーニンの舞台姿は<宗教的求道者>を彷彿させる。感動すると同時にその痛々しさにショックを受けてしまう。

両親の離婚は自分のせいだという後悔の念に苛まれ続ける。その一方でといよりむしろ罪深い己を罰する意味もあってバレエの修練にご没頭するポルーニンだった。それにもかかわらずprincipalを認定されて2年も経たないうちに退団を決行する。その唐突ぶりに周囲は驚く。が、彼にとっては自分が原因で家族はバラバラになり果ては両親の離婚に追いやるという罪の十字架を背負っている以上バレエダンサーとしての己に過酷な修練を貸さざるをえなかったように思える。<宗教的求道者>の道は必然なのだ。

退団後ロシアに帰国。モスクワとノボシビルスク(ロシア南部)を拠点にバレエダンサーとして活躍している。

幸運なことにモスクワでバレエの指導者イゴール・ゼレンスキー(Igor Zelensky、1969年生まれ)と出会う。バレエのテクニックのみならず精神面の指導者。同時に代理の父親でもあるかもしれない。ポルーニンは父親が息子の学費を稼ぐために外国へ出稼ぎに出ていて少年期から青年期にかけて何年も父親に会えない悲惨な状態を経験している。(その点では父親も同じ思いを味わった。)彼にとってゼレンスキーは「バレエの師匠」であるより先に「父親」であるに違いない。

その一方で究極のバレエを極めたいポルーニンはZelenskyにおそらく自分と共通する求道者の姿を感じとったのだろう。

ポルーニンは英語でツイッターを発信している。

このツイッターで知ったのだが、彼は映画に出演している。日本でも12月はじめに公開されるご存知(アガサ・クリスティ原作)『オリエント急行殺人事件オリエント急行殺人事件」にあまり重要な役ではなさそうだが、アンドレニ伯爵 (Coutn Andrenyi) 役で出演。監督が英国の名優ケネス・ブラナーでキャストには監督をはじめジョニー・デップやウィレム・デフォーなど有名どころがずらり。 https://www.cinematoday.jp/news/N0095239

予告編は https://www.youtube.com/watch?v=Mq4m3yAoW8E。

2ヶ月ほど前に見て以来2度目だが改めて見ていっそう感動を覚えた。

現代バレエ界の男性ダンサーといえばポルーニンとバンジャマン・ミルピエBenjamin Millepied(1977年生まれ)を連想する。ミルピエも平坦な道を歩いてはいない。世界トップクラスのパリ・オペラ座バレエ団の総監督に抜擢されながらわずか1年余りでバレエ団をさらざるをえなかったミルピエ。彼は世界に冠たる名門とはいえ旧弊な伝統にがんじがらめになっているパリ・オペラ座バレエ団に人間的な新風を吹き込みたかった。だが頑固な「体制」がそれを許さなかった。現在ミルピエは第二の故郷たるアメリカはロサンジェルスで自分が理想とするダンスを追求している。

まだ未見ならぜひ『ダンサー、セルゲイ・ポルーニン 世界一優雅な野獣』の予告編(4分)をご覧あれ。

http://www.uplink.co.jp/dancer/

(同じ内容)https://www.youtube.com/watch?v=YXsP-AAL-7M

またポルーニンの魂の叫びを響かせる動画もある。映画の後半でも紹介されるが、世界的歌手Hozierのデビューシングル「Take Me to Church」(2013年)のために制作されたミュージック・ビデオ。

https://www.youtube.com/watch?v=NbIioFdE7Ak

Sergei Polunin, "Take Me to Church" by Hozier, Directed by David LaChapelle

これを見ると活躍する場面は異なるが、HozierとPoluninの二人とも並外れた才能だと実感させられる。また撮影と監督を担当したDavid LaChapelleも芸術的感性がすごい。偶然とはいえ、この監督の苗字そのもの(チャペル)が祈りの場(教会)なのがおもしろい。

ちなみにアンドリュー・ホージア=バーン(Andrew Hozier-Byrne、1990年生まれ)はアイルランド人。

他に、Cantor監督との対話動画(字幕なし、25分):

https://www.youtube.com/watch?v=NbIioFdE7Ak

余禄。ポルーニンのRoyal Ballet退団が引き起こした衝撃がオンライン新聞で読める。例えば、

What's really behind Sergei Polunin's Royal Ballet emergency exit ...

https://www.theguardian.com › Arts › Stage › Royal Ballet 2012/01/26

Royal Ballet 'in shock' as dancer Sergei Polunin quits - BBC News

www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-16714921

彼はロシア語に似たウクライナ語が母国語。ポルーニン関連のサイトをあさっていてウクライナ語のサイトに出くわしても(自動翻訳)「Google翻訳」を利用すれば自分に都合のいい言語に翻訳できる。英語に転換すると信頼度はかなり高い。

片山九郎右衛門は芸も人柄もすばらしい

能はゆかしい おもしろい」

2017年10月4日、高槻現代劇場(大阪府高槻市)午後2時—4時

前半は楽屋ウラ話っぽい、気楽に聞ける談話。それでいながら能という芸術の真髄にふれていて傾聴にあたいした。

まだ二十代の九郎右衛門氏が古くから伝わる「伝統」に今・現在の風を当てていささか硬化した伝統をリフレッシュしようとしたそうだ。その意図は新しい観客層を開拓すべく新規な発想に基づく「企画」ものを次々と打ち出した。だが、先代(九世)片山幽雪(1930-2015)は大いに不満。そこで十世は若き日(1954年)の父が(現代劇の)劇作家木下順二・作『夕鶴』を能形式に翻案した新作能で主役「つう」を演じたことを指摘したとのこと。痛いところを突かれた父君曰く、「あれは(構成・演出担当した演劇界の鬼才)武智鉄二(1912-1986)に乗せられた(ハメラレタ?)だけ」と弁明することしきり。

この時のお話には出なかったが、ネットで調べてみると片山幽雪氏の新作能への取り組みはまだ他にもあった。上演年が不詳だが、武智鉄二と(能楽界の大名人)観世寿夫(1925-1978)が構成・振り付けを担当した新作能(高村光太郎原作)『智恵子抄』でも活躍している。血筋は争えないというべきか。

ちなみに新作能『智恵子抄』は現在で劇中の印象的な箇所を抜粋した「舞囃子」もしばしば上演されるそうだ。

https://style.nikkei.com/article/DGXDZO76769520Y4A900C1BE0P01?channel=DF130120166057&style=1

それに続いて来月11月8日おなじく高槻現代劇場で上演される「高槻名月能 『殺生石(せっしょうせき) 白頭』のクライマックスの一節を題材に聴衆を相手に謡の指導が始まった。

今日は本公演の岩場前哨戦だったのだ。

『殺生石』は全身が金色の毛でおおわれ、尾を九つもつ(女)狐(妖狐の化身である玉藻前たまものまえ)が天竺(インド)、唐土(中国)、日本を舞台に波乱万丈の活躍(暗躍?)を展開する話。ついには日本の那須野で討ちとられ、その激烈な執念が石に変じたと言い伝えられる。その石を「殺生石」というのだそうだ。

文楽でもこの伝説は舞台化されている。最近では2015年と2017年に『玉藻前曦袂(たまものまえあさひのたもと)』として上演。

話を元に戻そう。

先ほどのクライマックスの一節とは、

「那須野原に立つ石乃

那須野原に立つ石乃

苔に朽ちにしあとまでも

執心を残しきて

また立ち帰る草の原」

謡も歌唱の一種だが、自他共に認める音痴の私は(例え誰も聞いていなくても)人前で大声を出すのが嫌だという変な性分。恥ずかしくて先生たる九郎右衛門氏の指導に従わなかった。でも考えてみると九郎右衛門氏がおっしゃるように観客も声帯と腹筋を使うつもりで観劇することで舞台と客席が橋で繋がるのだろう。能舞台には劇場構造として<橋掛り>があり、此岸と彼岸を橋渡ししている。それと同じことなのだと気づいた。

コーヒー・ブレークを挟んで後半はまず前半の謡の指導で紹介された「那須野」の箇所をお一人で『仕舞』という形式で謡い、舞われた。うまい!名人芸だ。

それに続いては観客から有志を募って能衣装の着付け体験の時間だ。男性がお一人出現。九郎右衛門氏はこの男性ばかりでなく聴衆全員に対して丁寧な着付け指導をなさった。しかも実に楽しそうに指導される。このことから能を広く世間に知らしめたい。こんなに楽しい芸能ですよと訴える心がわれわれ観客にひしひしと伝わる名解説だった。

この有志の方も、ひょっとして現代劇の役者さんじゃないかと思わせるほどのshowmanshipを感じさせる男性だった。

今日は意義深い二時間だった。

=====

今日の催しは代理で来たとはいえ、かねがね尊敬する(十世)片山九郎右衛門氏のお話と舞(仕舞)を楽しみにしていたし、実際楽しませてもらった。それゆえ九郎右衛門氏に(また主催者にも)ケチをつける気は毛頭ないのだが、コーヒー・ブレークにおぞましいものを見てしまった。

一見人目につきにくいようでいて参加者は見てしまう場所に崩壊の只中にあるあの<クズ政党(ヤマオの繰り返されるscandalゆえガソリン臭い性党か)>の中にあって誇らしくも<偉大なるクズ政治屋>こと」ツジモト某」が画像とともにわざとらしいメッセージを掲示していたのだ。これは違法なセンキョ運動ではないか。こいつはジョウ夫とつるんで革命ごっこを生きがいとする輩。劇場のそばにまでいかにも善人ぶった顔をでかでかと載せたポスターがあるではないか。やれやれ。とっととウセロ!

梅若玄祥に魅せられて

9/30(土)13:00(開場 12:00) 京都 秋の梅若能 場所:京都観世会館 仕舞 通小町:河本望 地頭…会田昇 能『竹生島 女体』:梅若玄祥、井上貴美子、角当直隆、福王知登、喜多雅人、是川正彦、茂山千五郎、杉市和、曽和鼓堂、河村大、前川光長 地謡…角当行雄、山崎正道、田茂井廣道、内藤幸雄、河本望、小田切亮麿、川口晃平、山崎友正 後見…赤瀬雅則、小田切康陽 狂言『萩大名』:茂山千作、茂山茂、松木薫 能『阿漕』:井上和幸、廣谷和夫、島田洋海、森田保美、吉坂一郎、石井保彦、井上敬介 地謡…角当行雄、会田昇、山本博通、井上貴美子、角当直隆、川口晃平、小田切康陽、河本望 後見…赤瀬雅則、山崎正道

以上、梅若会インフォメーションより転載: http://blog.goo.ne.jp/umewakakai_info/e/4c9fa17dc73ce455729172a94dff59bc

===========================

今回初めて知ったのだが、特殊演出であることを示す小書が「女体」なのでこの版は(通常?)龍神がシテ、弁財天がツレとするのに対してシテとツレの役割を逆転させる。この点については村上湛氏の批評「2014/1/5能 <竹生島 女体>の異形性」について詳しい。→ http://www.murakamitatau.com/blog/2014/01/201415.html

通常版の解説としてオススメなのがこちら。→ http://www.tessen.org/dictionary/explain/chikubushima

観世流シテ方 梅若玄祥氏の舞姿が見たくて宝塚(兵庫県)から京都へちょっと遠出。 五十六世梅若六郎から二世玄祥を襲名したのが2009年。9年後になる来年2018年3月には四世梅若實襲名が予定されている。

今回の公演に限らないが、幕開きで囃子方が奏でる音色は心をウキウキさせてくれる。ことに最初に音を出す能管(森田流笛方 杉 市和、森田流笛方 森田保美)が好きだ。あの出だしの鋭い笛の音はシビれる。それから、金春流太鼓方 前川光長のバチの振るい方が形式美を印象づけた。

主役を勤める玄祥氏は前半「老翁(前シテ)」として、後半は性が転換した「弁財天(後[読み:あと]シテ)」として登場する。老翁が弁財天としての本性を表すのだが、当日いただいたプログラムによると「狩衣姿に剣を持ち早舞か楽を舞う」とのこと。

(ネット上の『能楽用語事典』を見ると)早舞(はやまい)とは「男性貴族の霊や龍女の舞」の形式で「ノリ良く上品」であることを求められる。一方、楽(がく)は「唐土にゆかりのある役柄や[中国大陸や朝鮮半島から伝来した]舞楽[ぶがく]に関係する能で舞」い、「足拍子を数多く踏む」のを特徴とする。(注:[]内は筆者による追記。)

後半、弁財天と(通常版では後シテだが女体版ではツレと位置づけられる)龍神がそれぞれみごとな剣さばきを見せる。龍神を演じる是川正彦氏の振るう剣は勢いがある。が、玄祥氏は剣の動きが鋭くない。年中、全国各地の能舞台に出没する強行軍で疲労が溜まっているのかもしれない。それでも玄祥氏の舞は見応えがある。

常識的にいえば劇中の二つの神格、すなわちフェミニンfeminineな弁財天とマスキュリンmasculineな龍神は互いにあい反する、対立的な存在同士のように見える。しかし仏教、それも民間信仰としての仏教は両者の性格がホトケの二つの属性を表すと理解する。すなわち弁財天は慈悲深さを、他方龍神は厳しい形相の龍神の時に怒りをあらわにして人間にホトケの教えに従うことを要求する厳格さの象徴なのだ。こういう<男性>と<女性>をめぐる柔軟な解釈は日本特有かと思えそうだ。

しかしユダヤ・キリスト教を例外として世界に普遍的な気がする。懐かしいユングの<アニマanima>・<アニムスanimus>説を思い出してしまう。20世紀にはユング心理学は思想界全体に影響力を及ぼした。哲学と呼んでいいほどだった。

男女いずれも潜在意識に異性的なものをもつというのは確かに面白い。この発想がキリスト教文化圏から生まれたことも意味深い。私見に過ぎないが、こういう発想がユング心理学の領域をはるかに超えて20世紀末にキリスト教の影響下にある文化圏で Queer theoryを誕生させたのではなかろうか。Heterosexualityは人間性のデフォルトと断定できるのかどうか。となれば社会学的な男女識別はおそらく西洋近代が捏造した幻想と言えなくもない。

洋の東西を問わず古代、中世、前近代に渡る長い期間人間の潜在意識ではフェミニンな属性とマスキュリンな属性は厳格な意味で二項対立ではなかったのではないか。そんな妄想へ踏み出したくならせる『竹生島—女体』であった。

二曲目の能は『阿漕』。観世流シテ方 井上和幸。中世の殺生戒と人間の業を戒める仏教説話が民間伝説となり、中世の能楽、さらには江戸時代(初期)になると、古浄瑠璃『あこぎの平次』をはじめとして浄瑠璃や歌舞伎などの題材としてとり上げられる。元ネタから大きくそれて8世紀の武人坂上田村麻呂が関係してくるそうだ。

題名だが、浄瑠璃(文楽)は『勢州阿漕浦』、歌舞伎は『生州阿漕浦』。いうまでもなく勢州は旧国名「伊勢国」をさす。 現在の三重県津市にある阿漕浦。

古い伝説によるとこの漁場では伊勢神宮に供える魚しかとってはならないという一般の漁師には禁漁の海域であった。平次という地元の漁師が欲にかまけて幾度もその禁を犯してしまう。高値で売りさばく魂胆だ。その挙句仲間の漁師の怒りを買い簀巻きにされて海に沈められる。

平次の罪の深さは一度死んでも許されず、地獄に落ちても密漁を繰り返しては罰として殺害されることがいつまでも続く。その苦しみから逃れたいと平次は偶然当地に立ち寄った旅の僧に必死に救いを求める。それで平次の魂が救済されたかどうかは観客一人ひとりの思いにかかっているのだろうか。

この伝説はことわざ「阿漕ヶ浦に引く網」として後世に引き継がれる。隠し事も度重なれば世間の知ることとなるという戒め。

また和歌にも読まれることとなる。

逢ふことを阿漕の島に曳く鯛のたびかさならば、人も知りなん(平安時代の私選和歌集である類題和歌集『古今和歌六帖』)

伊勢の海、阿漕が浦に引く網もたびかさなれば人もこそ知れ(『源平盛衰記』)

上記の二例では「阿漕」が「度重なること」を意味していた。のちには「執拗さ」を表すことに変化していく。現在では「強欲」や「無慈悲」な意味合いで使われている。恥ずかしながら私は阿漕の由来をまったく知らなかった。

ネット検索をしていて驚いたのだが、地元、津では<あこぎな奴>は褒め言葉になるらしい。実は親孝行息子の話として伝わっているのだ。 http://toppy.net/gourmet/070508.html

貧しい漁師である平次は病気の母のために薬代わりになる「やがら」と呼ばれる魚を釣っていたのだが、ある日浜に名前の入った笠を置き忘れ、そのために捕まってしまう。その後どう処罰されたかは不詳。

二曲の能に挟まれた狂言は『萩大名』。茂山千作氏は豊かな舞台経験と(おそらくは)そのユニークな個性があいまって太郎冠者(茂山茂)に「愚鈍」だと影口を叩かれるプチ権力者の姿を無様でありながらも可愛い人物として描いていた。

それにしてもいつもながら千作をはじめ茂山一門(千五郎、茂、松本薫、島田洋海)の美声はおみごと。聞き惚れてしまう。

最後に一言余計なこと。人間国宝梅若玄祥氏の舞台。系列のお弟子さんたちがたくさんいるに違いない。他の出演者についても同様だろう。そのため観客の大半は単なる素人の演劇好きというより子弟系列の方々が多いような気がした。これは私の誤解かもしれないことは承知している。でも(いつもと違い)何か閉鎖的な雰囲気を感じてしまった。除け者にされた私のヒガミかな?入場料が高いこともネックになっているかもしれないが、単なる演劇好きも気楽に観劇したいものだ。

始原のことば・声

横浜能楽堂 14:00~15:00

能の伝統的手法を取り入れた、新たなコンテンポラリーダンス作品。

日本研究の第一人者ドナルド・キーンの原案指導のもと、NY在住のイタリア人演出家・振付家ルカ・ヴェジェッティが原案・演出・振付を行い、能楽大倉流小鼓方十六世宗家・大倉源次郎が音楽監督を務めます。

横浜での世界初演の後、ジャパン・ソサエティにてNY公演を開催。

原案:ルカ・ヴェジェッティ

原案指導・協力:ドナルド・キーン

演出・振付:ルカ・ヴェジェッティ

音楽監督:大倉源次郎

照明デザイン:クリフトン・テイラー

衣装:矢内原充志

翻訳:ドナルド・キーン

出演:笠井 叡、中村 恩恵、鈴木ユキオ、

藤田六郎兵衛(能管)、大倉源次郎(小鼓)

- 上記内容はhttp://ynt.yafjp.org/schedule/?p=2114より無断転載。

==================

能楽の世界で異種の芸能によるコラボは決して珍しいことではない。だが私には初めての経験だったので期待に胸を膨らませていた。なにしろ能楽界からは笛方・藤田六郎兵衛と小鼓方・大倉源次郎という進取の気性に富んだお二人がされているから一層期待のボルテージが上がる。お二人は奏でる音や声音の響きのよさはもちろんのこと、ただ衣装に身を包んでそこにいるだけで空間の質が高貴なものに変質するような気がする。

踊り手の笠井 叡(あきら)氏、中村恩恵恵(めぐみ)氏、鈴木ユキオ氏は笠井氏の名前を聞いたことがあるだけで実質上私には未知の方々だ。笠井 叡土方巽の<舞踏>に影響を受けたらしい。クラシック・バレエ出身でモダン・ダンスというよりモダン・ダンスに飽き足らなくなった時点で登場した<ポスト・モダンダンス>や<コンテンポラリー・ダンス>の系譜の属するという中村恩恵。鈴木もコンテンポラリー・ダンスの方のようだ。

終演後の六郎兵衛と源次郎お二方の表情から推測すると今回の舞台の出来具合には満足しておいでのようだった。しかし私一人の印象に過ぎないが、この異種間共演は能楽の素晴らしさばかりが目立っていたように思う。コンテンポラリー・ダンスの側の面々は健闘されていたことは認めるにしても存在感が希薄だった。

この公演から私が受け取ったメッセージは人間の身体の動きや声そして楽器すなわち能管(笛)や小鼓の奏でる音は<始原のコトバ>であり<始原の声>だということ。

ダンサーたちは踊ることばかりでなく後半ではコトバ以前の原始的でさえある音声(おんじょう)を発していた。原始的であることが芸術以前の素朴なものというのではない。意図的に「原始的」であることを志向するからには芸術を志向することでもある。

ダンサーたちの身体動作も声もすべて見る者、聞く者を相手にする芸術的コミュニケーションの一面、それも舞台芸術であるという形態をとるのでコミュニケーションの主要な側面だと言える。

一方、能管と小鼓が奏でる音は断固として芸術的であった。非日常的、形而上的だと言おうか、人間的世界を超えてカミの次元あるいは宇宙的次元へと観客を誘うだけの力を備えていたように私は思う。

ミュージシャンとダンサーがうまく協働できればいいのだが私にはそれが実現したように思えない。ミュージシャンだけが先に高みに登ってしまったのではないか。

最後に一言記しておきたいことがある。それは少年能楽師、長山凛三(2005年10月生まれ)の朗唱(独吟?)だ。まるで呪文のようで語る意味内容は意味不明だった。もちろんこれはルカ・ヴェジェッティ氏の演出なのだろうが。凛三君は観世流シテ方、長山佳三氏の息子さんなので幼少の頃から発声の訓練は受けてきただろう。だが、そういう経験以上の見事さが印象に残る。またそれを舞台に生かした演出家の手腕にも関心せざるをえない。

演劇 −— 身体・言葉・ハイテク舞台装置の共同作業にもかかわらず想像力が飛翔できない

シェイクスピア劇『嵐 (Tempest)』、2017年夏、Barbicans劇場(London)、Royal Shakespeare Company (RSC) による上演(6月30日 — 8月18日)

https://www.rsc.org.uk/the-tempest/から無断借用。

7月8日(土)マチネ観劇。約8千円。

—————————————————

シェイクスピア劇を見るのは久しぶりだった。しかも舞台がBarbican Theatreだ。ここへ来たのも久しぶり。

(総合芸術施設Barbican Centre内にある)この劇場は劇団(RSC)のための劇場のはずだったが、(下でふれたような)2002年の劇団側の方針転換以来Barbicanに限らず市内の複数の劇場で公演している。今月(8月)から来年5月にかけてのRSC公演情報は

https://www.londontheatre.co.uk/whats-on/rscをご覧あれ。

劇団は元々シェイクスピアの故郷イングランド中部Stratford-upon-Avon, Warwickshireを本拠地にしていた。Royal Shakespeare Theatre、Swan Theatre、The Other Placeの3劇場がこの本拠地。だが英国の首都ロンドンを劇団の第2の拠点にすれば劇団とロンドン市双方の発展につながるというロンドン市の発意向を劇団が受け入れて舞台が誕生したのが1982年。しかし期待された興行成績の安定はなぜか達成できずに劇団が苦しむことも多い時期が続く。それから20年後のこと劇団は常設劇場での公演重視から巡業重視に方針転換したものの現在ではBarbicanが劇団にとって国内2大拠点の一つとなっている。RSCはロンドンを拠点にする劇団National Theatreの良きライバルでもある。またこれら2大劇団にオペラやバレエで世界的評価の高いRoyal Opera House (London)を加えた芸術組織は手厚い公的財政的援助を受けている。

さて今回の『嵐』は最新デジタル技術を生かした舞台装置や音響に驚かされただけで生身の役者の芝居は期待ハズレだったというのが正直な感想だ。(紹介・宣伝用の動画https://www.youtube.com/watch?v=zb9rzzZ1goc)。劇が始まる前から観客は舞台いっぱいに広がる巨大な船の(外側の)骨組みに圧倒されてしまう。

(google画像から無断借用)

やがて1幕1場、嵐に翻弄される船の動画が映し出される。迫力満点。続く2場でプロスペロが登場Simon Russell Beale(1961年生まれ)はベテラン俳優だそうだが、今や語り草になっている英国劇団のカリスマ俳優ら(の画像など)と比較して見かけも語り口もあまりにフツーっぽいのでわたし個人はここでやや気が萎えた。娘ミランダ役の女優さんも(失礼ながら)地味な印象を受けた。これも意図的かなと一瞬思ったが、大掛かりな舞台装置やデジタル技術を駆使した映像・音響効果を考え合わせると意図的ではないだろうと打ち消した。このあと生身の役者陣がハイテクに拮抗してどう自己主張するか楽しみのはずだった。しかし、これはあくまで私見に過ぎないが、舞台上の人間はハイテクに対して完敗としか思えなかった。台詞回しも総じてTV風リアリズムに思えて劇的高揚を感じることなく終わってしまった。仰々しい旧式な舞台劇特有の発声ならなんでもかでもいいとはいわないが、これは真逆にいき過ぎではないか。

一方、英国を代表する劇評家Michael Billington

(https://www.theguardian.com/stage/2016/nov/18/the-tempest-review-simon-russell-beale-rsc)をはじめ劇評は過剰なhi-techに多少辟易しながらも主役のSimon Russell Bealeら俳優陣の演技については肯定的だ。いわく「ハイテクが生身の身体を凌駕するという懸念はプロスペロを演じるBealeの存在感により払拭された」。うーん、そうかな?

デジタル技術の導入についてBillingotnは文中で演出担当のGregory Doranの発言を紹介する。16世紀末から17世紀は初めの英国王ジェームズ1世の宮廷で大流行した仮面劇(masque)が当時の最新演劇技術を代表していて、同時代人のシェイクスピアも『嵐』に取りこんでいる。だから、21世紀のハイテクも演劇になじむのだとDoranはいう。

ここでひとことお断りするが、Billingtonの批評は今回の舞台でなく昨年2016年11月から今年1月にかけて上演されたStratford-upon-Avon版を対象にしている。が、劇評の内容や添付された舞台写真からすると両舞台の本質的な違いはなさそうだ。高評価の劇評は他にも、

『嵐』のあらすじはつき詰めていえばこうなる。ミラノ公国(現在のイタリア北部のミラノが首都であった小国)の君主だったプロスペロは身内の陰謀により孤島での亡命生活を余儀なくされる。が、精神的苦難と学術的研鑽の10年あまりの歳月を経て領主の地位を回復する。

孤島では婚期を迎える娘ミランダとふたりだけで暮らすプロスペロ。この老人は学問好きで常時本を手放すことがないほどだ。君主の地位を追われたのも治世より極度の学問好きが原因の一つらしい。この老人のあり余るほどの学識が「魔術」を駆使する能力につながっている。ただしこの場合の魔術は邪悪な「黒魔術」ではなく高貴な「白魔術」である。中世からルネサンス期の西欧世界では学問と魔術は微妙に結びついていた事情があったのである。(だから自称「学問・科学」であった<錬金術>、屑鉄を原料にして純金を作り出してみせるといってのけるほど怪しげな<錬金術>から近代的「化学」が生まれたのもうなづける。)プロスペロは深遠な学識に基づく魔術をふるって空気の精エアリエル(Mark Quartley)と古くから島に生息する魔物キャリバン(Joe Dixon)を奴隷のようにこき使う。

長年月にわたり魔術に磨きをかけたプロスペロはそれを使って君主の座を奪い返し、あわせて自分を陥れた者たちに復讐を計画する。魔術で嵐を呼び起こして仇らが乗る船を自分が住む孤島に漂着させようというのだ。結果すべて成就する。だが、人生の酸いも甘いも噛み分けたプロスペロは破壊が究極の目的ではない。魔術が幻であるように難破も幻想だった。老いの境地に達しているプロスペロは敵対者を許すことになる。奴隷扱いしていたエアリエルとキャリバンも自由の身にする。憎しみが祝福に転じたことをことほぐように愛娘も身分と魂の面で似つかわしい若者と結ばれてめでたし、めでたし。

えッ?この芝居ってhappy-ending? 自分で書いた言葉に驚いた。そういえば、最近まで文学批評界でもてはやされた(政治的、経済的、軍事的強者による植民地主義を無意識のうちに肯定する)colonialismに対するアンチ・テーゼとしてのpostcolonialismは今回の上演では見えない。劇団RSCも以前はシェイクスピアだけでなく他の劇作家の作品を舞台化するときにはかなりpostcolonial studies(別称・蔑称「ポスコロ」)の言説を意識していたはずだけれど。シェイクスピア劇の中でも『嵐』はsubalternサボルタン(劣等な存在)の典型である半人・半獣みたいなキャリバンを登場させているのでpostcolonialism論争のネタにしやすいと言われているのに。

Gregory Doranの演出したキャリバンはまるでニンジャ・タートルの仲間みたいだ。植民地開拓の野望にかられた大航海時代の西欧人が想像した暗黒大陸アフリカや「新天地」南北アメリカに生息する「蛮人」あるいは「ケダモノ」のステレオタイプ化したイメージの枠からほとんど出ていない。いくら結末でキャリバンに自由を与えたとはいえ、プロスペロはキャリバンとは対極にあるという印象を否めない。プロスペロこそ文明人たる肌の白い知性と品格と道徳性に恵まれた存在だと言わんばかり。そう思えてしまう。(ちなみに私個人は文学批評界のノーテンキな、自分だけ潔癖みたいな「ポスコロ」にうんざりしている。)

植民地主義批判の立場から『嵐』を読む議論は例えばこれ:

https://www.bl.uk/shakespeare/articles/post-colonial-reading-of-the-tempest。

面白いことに同じGregory Doranが2012年に演出した『ジュリアス・シーザーJulius Caesar』は舞台を古代ローマから現代のアフリカに移して出演者も全員アフリカ系英国人だ。

Doranや出演者とのインタビュー動画からは演出家がpostcolinialismの立場をとるという印象を受ける:

https://www.youtube.com/watch?v=5HU8SA33j2w

次のサイトの劇評はアフリカに舞台を設定することでアパルトヘイトの問題とは別にアフリカ人たちが直面する政治的現実を真摯に描くと肯定的に捉える。その意味で通俗的なpostcolinialismの一歩先を行くと言えるかもしれない:

http://www.newyorker.com/books/page-turner/an-african-caesar

(google 像から無断借用)

「julius caesar gregory doran 2012」で検索すると(つまみ食い形式ながら)動画があれこれ視聴可能。

しかしこのDoran演出の『ジュリアス・シーザー』については批判的、否定的な意見もある。英国をはじめ西欧の優位を誇る態度が見え見えだというのだ。

http://www.etymonline.com/index.php?term=subaltern

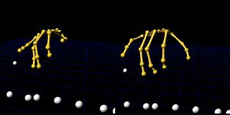

ところでエアリエルの舞台上の自在な動きの表現はIntelとthe Imaginarium Studiosに負うところが大きい。最近映画や舞台(メトロポリタン・オペラも含む)でよく見られるmotion captureが舞台効果をあげている。

左はプロスペロ、エアリエル、(デジタル動画としての)エアリエルのアバターavator、右はmotion captureの見本(google ・wiki画像から無断借用)

ちなみにエアリエルとキャリバンという魔性の存在に関しては次のコメントが興味深い。

なお、原文テクストはオンラインで簡単に入手できる。例えばマサチューセッツ工科大学のサイト(http://shakespeare.mit.edu/tempest/full.html)など多数ある。

森川劇団は見ごたえあり!

2017年7月29日、池田呉服座

明日が千秋楽、せっかくいい劇団にめぐり会えたのにもう終わりだ。太夫元、座長、副座長をはじめみなさん好感がもてる。それから気になるのが新入り座員、一代新之助。この人、身振り手振りがなんとも美しい。舞台上の動きがすべてサマになっている。

来月は休演期間で再来月、9月が大阪府門真市にある娯楽施設付きスーパー銭湯の一種で「ゆの蔵」だ。神戸方面からはアクセスがそう悪くないので何度か観劇に出かけたい。

http://www.yunokura.net/drama.htmlによると芝居と舞踊ショーが1時間半の休憩をはさんで上演されるという。大衆演劇の劇場公演とちがってかなり長い休憩時間に飲食などでお金を使わせようという作戦かな。

さて幕開きは顔見せショーとかミニ・ショーと呼ばれる短めの舞踊ショー。それに続いて今月の新しい試みで評判がよかった森川劇団版「笑点」。司会は座長森川竜二。お笑いメンバーが森川竜馬副座長、(口下手芸人)森 瑛吾(この人の名前誤字、宛字ご容赦)、森 順平、しんがりが新入り座員新之助。人づてにこのお笑いトークの評判を聞いていたので幸運だった。でも今回は正直なところ新入り一代新之助の2塁打相当のギャグをのぞけば期待外れだった。

このギャグが出たのはお題が「耳新しい日本一」を紹介するというものだった。新之助はまず吹田にあるエキスポシティの観覧車(Red Horse Osaka Wheel)が日本一の高さを誇ると紹介する。(高さ117メートルで世界でも第5位。)ついで公演中の劇場がある池田にも日本一があるのだという。それが池田呉服座の<観覧者>というオチだ。ちょと営業マインド強すぎかなとはいえど合格!

昼の部の芝居は『海猫の恋』。ネット情報によると昨年9月奈良の御所で新作者として上演されたそうだ。

究極の選択を迫られる若い漁師ふたりをつなぐ男の友情物語だ。生来生真面目で働き者の虎(竜二座長)が急に仕事もせずに深酒に溺れだす。虎の女房(夢川なみ)をはじめ周囲はその変貌ぶりをいぶかしむ。

やがて虎は叔父(太夫元梅沢秀峰)に本心を打ち明ける。二人の会話から虎の女房が実は3年前の海難事故で水死したと思われている虎の幼馴染で大の親友トモゾウの女房であったことが明らかになる。さらについ最近になって亡きトモゾウの女房とよんどころない事情から夫婦になったこと、虎はあくまでトモゾウに対する友情の表現として事故後現在の女房の面倒を見てきたし、三周忌をすませた上での祝言の後も性的関係はないということもわかってくる。女房も亡くなったトモゾウに対して操を守り、虎に対してはメンタルな愛情関係に徹している。

そこへ突然トモゾウが現れる。彼は遭難没後遠く離れた浜へ打ち上げられ、記憶喪失の状態で過ごす。が、やがて記憶をとりもどし帰郷したのだ。女房との再会を心待ちにしていたトモゾウは歓迎されざる訪問者となってしまう。親友同士の友愛と葛藤がせめぎ合い、観客の心を切なくさせる。ふたりの願いは両立しない以上どちらかが諦めるしかない。虎は元々の夫婦関係を優先すべきと結論を出し、自分は身を引く。

この芝居は下手に舞台化すると嘘くさい理想の友情論に堕す恐れ大である。だが、親友同士を演じる竜二と竜馬の兄弟が感情を抑えた静かな演技に徹したおかげで嘘くささは微塵もない純粋なシリアス・ドラマに仕上がったと思う。

この芝居の演出で評価したいのは虎の酒癖の悪さが印象づけられる芝居の冒頭で謎めいた旅姿の男が舞台脇に登場したことだ。この人物が海難事故で水死したと思われているトモゾウである。もちろんこの時点では観客には謎の人物でしかない。しかし虎が酒浸りに急変する事情がのちに判明するための伏線として効果的だ。芝居の今後の展開に対する観客の期待が高まる。

ところで千秋楽は混むだろうと思って今日が最後の観劇と心づもりしていたが、明日も来ようと前売り券を買ってしまった。夏だからウキウキするのもいいかも。