演劇 −— 身体・言葉・ハイテク舞台装置の共同作業にもかかわらず想像力が飛翔できない

シェイクスピア劇『嵐 (Tempest)』、2017年夏、Barbicans劇場(London)、Royal Shakespeare Company (RSC) による上演(6月30日 — 8月18日)

https://www.rsc.org.uk/the-tempest/から無断借用。

7月8日(土)マチネ観劇。約8千円。

—————————————————

シェイクスピア劇を見るのは久しぶりだった。しかも舞台がBarbican Theatreだ。ここへ来たのも久しぶり。

(総合芸術施設Barbican Centre内にある)この劇場は劇団(RSC)のための劇場のはずだったが、(下でふれたような)2002年の劇団側の方針転換以来Barbicanに限らず市内の複数の劇場で公演している。今月(8月)から来年5月にかけてのRSC公演情報は

https://www.londontheatre.co.uk/whats-on/rscをご覧あれ。

劇団は元々シェイクスピアの故郷イングランド中部Stratford-upon-Avon, Warwickshireを本拠地にしていた。Royal Shakespeare Theatre、Swan Theatre、The Other Placeの3劇場がこの本拠地。だが英国の首都ロンドンを劇団の第2の拠点にすれば劇団とロンドン市双方の発展につながるというロンドン市の発意向を劇団が受け入れて舞台が誕生したのが1982年。しかし期待された興行成績の安定はなぜか達成できずに劇団が苦しむことも多い時期が続く。それから20年後のこと劇団は常設劇場での公演重視から巡業重視に方針転換したものの現在ではBarbicanが劇団にとって国内2大拠点の一つとなっている。RSCはロンドンを拠点にする劇団National Theatreの良きライバルでもある。またこれら2大劇団にオペラやバレエで世界的評価の高いRoyal Opera House (London)を加えた芸術組織は手厚い公的財政的援助を受けている。

さて今回の『嵐』は最新デジタル技術を生かした舞台装置や音響に驚かされただけで生身の役者の芝居は期待ハズレだったというのが正直な感想だ。(紹介・宣伝用の動画https://www.youtube.com/watch?v=zb9rzzZ1goc)。劇が始まる前から観客は舞台いっぱいに広がる巨大な船の(外側の)骨組みに圧倒されてしまう。

(google画像から無断借用)

やがて1幕1場、嵐に翻弄される船の動画が映し出される。迫力満点。続く2場でプロスペロが登場Simon Russell Beale(1961年生まれ)はベテラン俳優だそうだが、今や語り草になっている英国劇団のカリスマ俳優ら(の画像など)と比較して見かけも語り口もあまりにフツーっぽいのでわたし個人はここでやや気が萎えた。娘ミランダ役の女優さんも(失礼ながら)地味な印象を受けた。これも意図的かなと一瞬思ったが、大掛かりな舞台装置やデジタル技術を駆使した映像・音響効果を考え合わせると意図的ではないだろうと打ち消した。このあと生身の役者陣がハイテクに拮抗してどう自己主張するか楽しみのはずだった。しかし、これはあくまで私見に過ぎないが、舞台上の人間はハイテクに対して完敗としか思えなかった。台詞回しも総じてTV風リアリズムに思えて劇的高揚を感じることなく終わってしまった。仰々しい旧式な舞台劇特有の発声ならなんでもかでもいいとはいわないが、これは真逆にいき過ぎではないか。

一方、英国を代表する劇評家Michael Billington

(https://www.theguardian.com/stage/2016/nov/18/the-tempest-review-simon-russell-beale-rsc)をはじめ劇評は過剰なhi-techに多少辟易しながらも主役のSimon Russell Bealeら俳優陣の演技については肯定的だ。いわく「ハイテクが生身の身体を凌駕するという懸念はプロスペロを演じるBealeの存在感により払拭された」。うーん、そうかな?

デジタル技術の導入についてBillingotnは文中で演出担当のGregory Doranの発言を紹介する。16世紀末から17世紀は初めの英国王ジェームズ1世の宮廷で大流行した仮面劇(masque)が当時の最新演劇技術を代表していて、同時代人のシェイクスピアも『嵐』に取りこんでいる。だから、21世紀のハイテクも演劇になじむのだとDoranはいう。

ここでひとことお断りするが、Billingtonの批評は今回の舞台でなく昨年2016年11月から今年1月にかけて上演されたStratford-upon-Avon版を対象にしている。が、劇評の内容や添付された舞台写真からすると両舞台の本質的な違いはなさそうだ。高評価の劇評は他にも、

『嵐』のあらすじはつき詰めていえばこうなる。ミラノ公国(現在のイタリア北部のミラノが首都であった小国)の君主だったプロスペロは身内の陰謀により孤島での亡命生活を余儀なくされる。が、精神的苦難と学術的研鑽の10年あまりの歳月を経て領主の地位を回復する。

孤島では婚期を迎える娘ミランダとふたりだけで暮らすプロスペロ。この老人は学問好きで常時本を手放すことがないほどだ。君主の地位を追われたのも治世より極度の学問好きが原因の一つらしい。この老人のあり余るほどの学識が「魔術」を駆使する能力につながっている。ただしこの場合の魔術は邪悪な「黒魔術」ではなく高貴な「白魔術」である。中世からルネサンス期の西欧世界では学問と魔術は微妙に結びついていた事情があったのである。(だから自称「学問・科学」であった<錬金術>、屑鉄を原料にして純金を作り出してみせるといってのけるほど怪しげな<錬金術>から近代的「化学」が生まれたのもうなづける。)プロスペロは深遠な学識に基づく魔術をふるって空気の精エアリエル(Mark Quartley)と古くから島に生息する魔物キャリバン(Joe Dixon)を奴隷のようにこき使う。

長年月にわたり魔術に磨きをかけたプロスペロはそれを使って君主の座を奪い返し、あわせて自分を陥れた者たちに復讐を計画する。魔術で嵐を呼び起こして仇らが乗る船を自分が住む孤島に漂着させようというのだ。結果すべて成就する。だが、人生の酸いも甘いも噛み分けたプロスペロは破壊が究極の目的ではない。魔術が幻であるように難破も幻想だった。老いの境地に達しているプロスペロは敵対者を許すことになる。奴隷扱いしていたエアリエルとキャリバンも自由の身にする。憎しみが祝福に転じたことをことほぐように愛娘も身分と魂の面で似つかわしい若者と結ばれてめでたし、めでたし。

えッ?この芝居ってhappy-ending? 自分で書いた言葉に驚いた。そういえば、最近まで文学批評界でもてはやされた(政治的、経済的、軍事的強者による植民地主義を無意識のうちに肯定する)colonialismに対するアンチ・テーゼとしてのpostcolonialismは今回の上演では見えない。劇団RSCも以前はシェイクスピアだけでなく他の劇作家の作品を舞台化するときにはかなりpostcolonial studies(別称・蔑称「ポスコロ」)の言説を意識していたはずだけれど。シェイクスピア劇の中でも『嵐』はsubalternサボルタン(劣等な存在)の典型である半人・半獣みたいなキャリバンを登場させているのでpostcolonialism論争のネタにしやすいと言われているのに。

Gregory Doranの演出したキャリバンはまるでニンジャ・タートルの仲間みたいだ。植民地開拓の野望にかられた大航海時代の西欧人が想像した暗黒大陸アフリカや「新天地」南北アメリカに生息する「蛮人」あるいは「ケダモノ」のステレオタイプ化したイメージの枠からほとんど出ていない。いくら結末でキャリバンに自由を与えたとはいえ、プロスペロはキャリバンとは対極にあるという印象を否めない。プロスペロこそ文明人たる肌の白い知性と品格と道徳性に恵まれた存在だと言わんばかり。そう思えてしまう。(ちなみに私個人は文学批評界のノーテンキな、自分だけ潔癖みたいな「ポスコロ」にうんざりしている。)

植民地主義批判の立場から『嵐』を読む議論は例えばこれ:

https://www.bl.uk/shakespeare/articles/post-colonial-reading-of-the-tempest。

面白いことに同じGregory Doranが2012年に演出した『ジュリアス・シーザーJulius Caesar』は舞台を古代ローマから現代のアフリカに移して出演者も全員アフリカ系英国人だ。

Doranや出演者とのインタビュー動画からは演出家がpostcolinialismの立場をとるという印象を受ける:

https://www.youtube.com/watch?v=5HU8SA33j2w

次のサイトの劇評はアフリカに舞台を設定することでアパルトヘイトの問題とは別にアフリカ人たちが直面する政治的現実を真摯に描くと肯定的に捉える。その意味で通俗的なpostcolinialismの一歩先を行くと言えるかもしれない:

http://www.newyorker.com/books/page-turner/an-african-caesar

(google 像から無断借用)

「julius caesar gregory doran 2012」で検索すると(つまみ食い形式ながら)動画があれこれ視聴可能。

しかしこのDoran演出の『ジュリアス・シーザー』については批判的、否定的な意見もある。英国をはじめ西欧の優位を誇る態度が見え見えだというのだ。

http://www.etymonline.com/index.php?term=subaltern

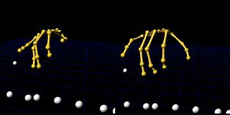

ところでエアリエルの舞台上の自在な動きの表現はIntelとthe Imaginarium Studiosに負うところが大きい。最近映画や舞台(メトロポリタン・オペラも含む)でよく見られるmotion captureが舞台効果をあげている。

左はプロスペロ、エアリエル、(デジタル動画としての)エアリエルのアバターavator、右はmotion captureの見本(google ・wiki画像から無断借用)

ちなみにエアリエルとキャリバンという魔性の存在に関しては次のコメントが興味深い。

なお、原文テクストはオンラインで簡単に入手できる。例えばマサチューセッツ工科大学のサイト(http://shakespeare.mit.edu/tempest/full.html)など多数ある。