始原のことば・声

横浜能楽堂 14:00~15:00

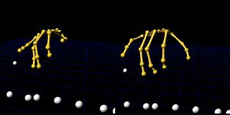

能の伝統的手法を取り入れた、新たなコンテンポラリーダンス作品。

日本研究の第一人者ドナルド・キーンの原案指導のもと、NY在住のイタリア人演出家・振付家ルカ・ヴェジェッティが原案・演出・振付を行い、能楽大倉流小鼓方十六世宗家・大倉源次郎が音楽監督を務めます。

横浜での世界初演の後、ジャパン・ソサエティにてNY公演を開催。

原案:ルカ・ヴェジェッティ

原案指導・協力:ドナルド・キーン

演出・振付:ルカ・ヴェジェッティ

音楽監督:大倉源次郎

照明デザイン:クリフトン・テイラー

衣装:矢内原充志

翻訳:ドナルド・キーン

出演:笠井 叡、中村 恩恵、鈴木ユキオ、

藤田六郎兵衛(能管)、大倉源次郎(小鼓)

- 上記内容はhttp://ynt.yafjp.org/schedule/?p=2114より無断転載。

==================

能楽の世界で異種の芸能によるコラボは決して珍しいことではない。だが私には初めての経験だったので期待に胸を膨らませていた。なにしろ能楽界からは笛方・藤田六郎兵衛と小鼓方・大倉源次郎という進取の気性に富んだお二人がされているから一層期待のボルテージが上がる。お二人は奏でる音や声音の響きのよさはもちろんのこと、ただ衣装に身を包んでそこにいるだけで空間の質が高貴なものに変質するような気がする。

踊り手の笠井 叡(あきら)氏、中村恩恵恵(めぐみ)氏、鈴木ユキオ氏は笠井氏の名前を聞いたことがあるだけで実質上私には未知の方々だ。笠井 叡土方巽の<舞踏>に影響を受けたらしい。クラシック・バレエ出身でモダン・ダンスというよりモダン・ダンスに飽き足らなくなった時点で登場した<ポスト・モダンダンス>や<コンテンポラリー・ダンス>の系譜の属するという中村恩恵。鈴木もコンテンポラリー・ダンスの方のようだ。

終演後の六郎兵衛と源次郎お二方の表情から推測すると今回の舞台の出来具合には満足しておいでのようだった。しかし私一人の印象に過ぎないが、この異種間共演は能楽の素晴らしさばかりが目立っていたように思う。コンテンポラリー・ダンスの側の面々は健闘されていたことは認めるにしても存在感が希薄だった。

この公演から私が受け取ったメッセージは人間の身体の動きや声そして楽器すなわち能管(笛)や小鼓の奏でる音は<始原のコトバ>であり<始原の声>だということ。

ダンサーたちは踊ることばかりでなく後半ではコトバ以前の原始的でさえある音声(おんじょう)を発していた。原始的であることが芸術以前の素朴なものというのではない。意図的に「原始的」であることを志向するからには芸術を志向することでもある。

ダンサーたちの身体動作も声もすべて見る者、聞く者を相手にする芸術的コミュニケーションの一面、それも舞台芸術であるという形態をとるのでコミュニケーションの主要な側面だと言える。

一方、能管と小鼓が奏でる音は断固として芸術的であった。非日常的、形而上的だと言おうか、人間的世界を超えてカミの次元あるいは宇宙的次元へと観客を誘うだけの力を備えていたように私は思う。

ミュージシャンとダンサーがうまく協働できればいいのだが私にはそれが実現したように思えない。ミュージシャンだけが先に高みに登ってしまったのではないか。

最後に一言記しておきたいことがある。それは少年能楽師、長山凛三(2005年10月生まれ)の朗唱(独吟?)だ。まるで呪文のようで語る意味内容は意味不明だった。もちろんこれはルカ・ヴェジェッティ氏の演出なのだろうが。凛三君は観世流シテ方、長山佳三氏の息子さんなので幼少の頃から発声の訓練は受けてきただろう。だが、そういう経験以上の見事さが印象に残る。またそれを舞台に生かした演出家の手腕にも関心せざるをえない。

演劇 −— 身体・言葉・ハイテク舞台装置の共同作業にもかかわらず想像力が飛翔できない

シェイクスピア劇『嵐 (Tempest)』、2017年夏、Barbicans劇場(London)、Royal Shakespeare Company (RSC) による上演(6月30日 — 8月18日)

https://www.rsc.org.uk/the-tempest/から無断借用。

7月8日(土)マチネ観劇。約8千円。

—————————————————

シェイクスピア劇を見るのは久しぶりだった。しかも舞台がBarbican Theatreだ。ここへ来たのも久しぶり。

(総合芸術施設Barbican Centre内にある)この劇場は劇団(RSC)のための劇場のはずだったが、(下でふれたような)2002年の劇団側の方針転換以来Barbicanに限らず市内の複数の劇場で公演している。今月(8月)から来年5月にかけてのRSC公演情報は

https://www.londontheatre.co.uk/whats-on/rscをご覧あれ。

劇団は元々シェイクスピアの故郷イングランド中部Stratford-upon-Avon, Warwickshireを本拠地にしていた。Royal Shakespeare Theatre、Swan Theatre、The Other Placeの3劇場がこの本拠地。だが英国の首都ロンドンを劇団の第2の拠点にすれば劇団とロンドン市双方の発展につながるというロンドン市の発意向を劇団が受け入れて舞台が誕生したのが1982年。しかし期待された興行成績の安定はなぜか達成できずに劇団が苦しむことも多い時期が続く。それから20年後のこと劇団は常設劇場での公演重視から巡業重視に方針転換したものの現在ではBarbicanが劇団にとって国内2大拠点の一つとなっている。RSCはロンドンを拠点にする劇団National Theatreの良きライバルでもある。またこれら2大劇団にオペラやバレエで世界的評価の高いRoyal Opera House (London)を加えた芸術組織は手厚い公的財政的援助を受けている。

さて今回の『嵐』は最新デジタル技術を生かした舞台装置や音響に驚かされただけで生身の役者の芝居は期待ハズレだったというのが正直な感想だ。(紹介・宣伝用の動画https://www.youtube.com/watch?v=zb9rzzZ1goc)。劇が始まる前から観客は舞台いっぱいに広がる巨大な船の(外側の)骨組みに圧倒されてしまう。

(google画像から無断借用)

やがて1幕1場、嵐に翻弄される船の動画が映し出される。迫力満点。続く2場でプロスペロが登場Simon Russell Beale(1961年生まれ)はベテラン俳優だそうだが、今や語り草になっている英国劇団のカリスマ俳優ら(の画像など)と比較して見かけも語り口もあまりにフツーっぽいのでわたし個人はここでやや気が萎えた。娘ミランダ役の女優さんも(失礼ながら)地味な印象を受けた。これも意図的かなと一瞬思ったが、大掛かりな舞台装置やデジタル技術を駆使した映像・音響効果を考え合わせると意図的ではないだろうと打ち消した。このあと生身の役者陣がハイテクに拮抗してどう自己主張するか楽しみのはずだった。しかし、これはあくまで私見に過ぎないが、舞台上の人間はハイテクに対して完敗としか思えなかった。台詞回しも総じてTV風リアリズムに思えて劇的高揚を感じることなく終わってしまった。仰々しい旧式な舞台劇特有の発声ならなんでもかでもいいとはいわないが、これは真逆にいき過ぎではないか。

一方、英国を代表する劇評家Michael Billington

(https://www.theguardian.com/stage/2016/nov/18/the-tempest-review-simon-russell-beale-rsc)をはじめ劇評は過剰なhi-techに多少辟易しながらも主役のSimon Russell Bealeら俳優陣の演技については肯定的だ。いわく「ハイテクが生身の身体を凌駕するという懸念はプロスペロを演じるBealeの存在感により払拭された」。うーん、そうかな?

デジタル技術の導入についてBillingotnは文中で演出担当のGregory Doranの発言を紹介する。16世紀末から17世紀は初めの英国王ジェームズ1世の宮廷で大流行した仮面劇(masque)が当時の最新演劇技術を代表していて、同時代人のシェイクスピアも『嵐』に取りこんでいる。だから、21世紀のハイテクも演劇になじむのだとDoranはいう。

ここでひとことお断りするが、Billingtonの批評は今回の舞台でなく昨年2016年11月から今年1月にかけて上演されたStratford-upon-Avon版を対象にしている。が、劇評の内容や添付された舞台写真からすると両舞台の本質的な違いはなさそうだ。高評価の劇評は他にも、

『嵐』のあらすじはつき詰めていえばこうなる。ミラノ公国(現在のイタリア北部のミラノが首都であった小国)の君主だったプロスペロは身内の陰謀により孤島での亡命生活を余儀なくされる。が、精神的苦難と学術的研鑽の10年あまりの歳月を経て領主の地位を回復する。

孤島では婚期を迎える娘ミランダとふたりだけで暮らすプロスペロ。この老人は学問好きで常時本を手放すことがないほどだ。君主の地位を追われたのも治世より極度の学問好きが原因の一つらしい。この老人のあり余るほどの学識が「魔術」を駆使する能力につながっている。ただしこの場合の魔術は邪悪な「黒魔術」ではなく高貴な「白魔術」である。中世からルネサンス期の西欧世界では学問と魔術は微妙に結びついていた事情があったのである。(だから自称「学問・科学」であった<錬金術>、屑鉄を原料にして純金を作り出してみせるといってのけるほど怪しげな<錬金術>から近代的「化学」が生まれたのもうなづける。)プロスペロは深遠な学識に基づく魔術をふるって空気の精エアリエル(Mark Quartley)と古くから島に生息する魔物キャリバン(Joe Dixon)を奴隷のようにこき使う。

長年月にわたり魔術に磨きをかけたプロスペロはそれを使って君主の座を奪い返し、あわせて自分を陥れた者たちに復讐を計画する。魔術で嵐を呼び起こして仇らが乗る船を自分が住む孤島に漂着させようというのだ。結果すべて成就する。だが、人生の酸いも甘いも噛み分けたプロスペロは破壊が究極の目的ではない。魔術が幻であるように難破も幻想だった。老いの境地に達しているプロスペロは敵対者を許すことになる。奴隷扱いしていたエアリエルとキャリバンも自由の身にする。憎しみが祝福に転じたことをことほぐように愛娘も身分と魂の面で似つかわしい若者と結ばれてめでたし、めでたし。

えッ?この芝居ってhappy-ending? 自分で書いた言葉に驚いた。そういえば、最近まで文学批評界でもてはやされた(政治的、経済的、軍事的強者による植民地主義を無意識のうちに肯定する)colonialismに対するアンチ・テーゼとしてのpostcolonialismは今回の上演では見えない。劇団RSCも以前はシェイクスピアだけでなく他の劇作家の作品を舞台化するときにはかなりpostcolonial studies(別称・蔑称「ポスコロ」)の言説を意識していたはずだけれど。シェイクスピア劇の中でも『嵐』はsubalternサボルタン(劣等な存在)の典型である半人・半獣みたいなキャリバンを登場させているのでpostcolonialism論争のネタにしやすいと言われているのに。

Gregory Doranの演出したキャリバンはまるでニンジャ・タートルの仲間みたいだ。植民地開拓の野望にかられた大航海時代の西欧人が想像した暗黒大陸アフリカや「新天地」南北アメリカに生息する「蛮人」あるいは「ケダモノ」のステレオタイプ化したイメージの枠からほとんど出ていない。いくら結末でキャリバンに自由を与えたとはいえ、プロスペロはキャリバンとは対極にあるという印象を否めない。プロスペロこそ文明人たる肌の白い知性と品格と道徳性に恵まれた存在だと言わんばかり。そう思えてしまう。(ちなみに私個人は文学批評界のノーテンキな、自分だけ潔癖みたいな「ポスコロ」にうんざりしている。)

植民地主義批判の立場から『嵐』を読む議論は例えばこれ:

https://www.bl.uk/shakespeare/articles/post-colonial-reading-of-the-tempest。

面白いことに同じGregory Doranが2012年に演出した『ジュリアス・シーザーJulius Caesar』は舞台を古代ローマから現代のアフリカに移して出演者も全員アフリカ系英国人だ。

Doranや出演者とのインタビュー動画からは演出家がpostcolinialismの立場をとるという印象を受ける:

https://www.youtube.com/watch?v=5HU8SA33j2w

次のサイトの劇評はアフリカに舞台を設定することでアパルトヘイトの問題とは別にアフリカ人たちが直面する政治的現実を真摯に描くと肯定的に捉える。その意味で通俗的なpostcolinialismの一歩先を行くと言えるかもしれない:

http://www.newyorker.com/books/page-turner/an-african-caesar

(google 像から無断借用)

「julius caesar gregory doran 2012」で検索すると(つまみ食い形式ながら)動画があれこれ視聴可能。

しかしこのDoran演出の『ジュリアス・シーザー』については批判的、否定的な意見もある。英国をはじめ西欧の優位を誇る態度が見え見えだというのだ。

http://www.etymonline.com/index.php?term=subaltern

ところでエアリエルの舞台上の自在な動きの表現はIntelとthe Imaginarium Studiosに負うところが大きい。最近映画や舞台(メトロポリタン・オペラも含む)でよく見られるmotion captureが舞台効果をあげている。

左はプロスペロ、エアリエル、(デジタル動画としての)エアリエルのアバターavator、右はmotion captureの見本(google ・wiki画像から無断借用)

ちなみにエアリエルとキャリバンという魔性の存在に関しては次のコメントが興味深い。

なお、原文テクストはオンラインで簡単に入手できる。例えばマサチューセッツ工科大学のサイト(http://shakespeare.mit.edu/tempest/full.html)など多数ある。

森川劇団は見ごたえあり!

2017年7月29日、池田呉服座

明日が千秋楽、せっかくいい劇団にめぐり会えたのにもう終わりだ。太夫元、座長、副座長をはじめみなさん好感がもてる。それから気になるのが新入り座員、一代新之助。この人、身振り手振りがなんとも美しい。舞台上の動きがすべてサマになっている。

来月は休演期間で再来月、9月が大阪府門真市にある娯楽施設付きスーパー銭湯の一種で「ゆの蔵」だ。神戸方面からはアクセスがそう悪くないので何度か観劇に出かけたい。

http://www.yunokura.net/drama.htmlによると芝居と舞踊ショーが1時間半の休憩をはさんで上演されるという。大衆演劇の劇場公演とちがってかなり長い休憩時間に飲食などでお金を使わせようという作戦かな。

さて幕開きは顔見せショーとかミニ・ショーと呼ばれる短めの舞踊ショー。それに続いて今月の新しい試みで評判がよかった森川劇団版「笑点」。司会は座長森川竜二。お笑いメンバーが森川竜馬副座長、(口下手芸人)森 瑛吾(この人の名前誤字、宛字ご容赦)、森 順平、しんがりが新入り座員新之助。人づてにこのお笑いトークの評判を聞いていたので幸運だった。でも今回は正直なところ新入り一代新之助の2塁打相当のギャグをのぞけば期待外れだった。

このギャグが出たのはお題が「耳新しい日本一」を紹介するというものだった。新之助はまず吹田にあるエキスポシティの観覧車(Red Horse Osaka Wheel)が日本一の高さを誇ると紹介する。(高さ117メートルで世界でも第5位。)ついで公演中の劇場がある池田にも日本一があるのだという。それが池田呉服座の<観覧者>というオチだ。ちょと営業マインド強すぎかなとはいえど合格!

昼の部の芝居は『海猫の恋』。ネット情報によると昨年9月奈良の御所で新作者として上演されたそうだ。

究極の選択を迫られる若い漁師ふたりをつなぐ男の友情物語だ。生来生真面目で働き者の虎(竜二座長)が急に仕事もせずに深酒に溺れだす。虎の女房(夢川なみ)をはじめ周囲はその変貌ぶりをいぶかしむ。

やがて虎は叔父(太夫元梅沢秀峰)に本心を打ち明ける。二人の会話から虎の女房が実は3年前の海難事故で水死したと思われている虎の幼馴染で大の親友トモゾウの女房であったことが明らかになる。さらについ最近になって亡きトモゾウの女房とよんどころない事情から夫婦になったこと、虎はあくまでトモゾウに対する友情の表現として事故後現在の女房の面倒を見てきたし、三周忌をすませた上での祝言の後も性的関係はないということもわかってくる。女房も亡くなったトモゾウに対して操を守り、虎に対してはメンタルな愛情関係に徹している。

そこへ突然トモゾウが現れる。彼は遭難没後遠く離れた浜へ打ち上げられ、記憶喪失の状態で過ごす。が、やがて記憶をとりもどし帰郷したのだ。女房との再会を心待ちにしていたトモゾウは歓迎されざる訪問者となってしまう。親友同士の友愛と葛藤がせめぎ合い、観客の心を切なくさせる。ふたりの願いは両立しない以上どちらかが諦めるしかない。虎は元々の夫婦関係を優先すべきと結論を出し、自分は身を引く。

この芝居は下手に舞台化すると嘘くさい理想の友情論に堕す恐れ大である。だが、親友同士を演じる竜二と竜馬の兄弟が感情を抑えた静かな演技に徹したおかげで嘘くささは微塵もない純粋なシリアス・ドラマに仕上がったと思う。

この芝居の演出で評価したいのは虎の酒癖の悪さが印象づけられる芝居の冒頭で謎めいた旅姿の男が舞台脇に登場したことだ。この人物が海難事故で水死したと思われているトモゾウである。もちろんこの時点では観客には謎の人物でしかない。しかし虎が酒浸りに急変する事情がのちに判明するための伏線として効果的だ。芝居の今後の展開に対する観客の期待が高まる。

ところで千秋楽は混むだろうと思って今日が最後の観劇と心づもりしていたが、明日も来ようと前売り券を買ってしまった。夏だからウキウキするのもいいかも。

歌舞伎雑感 —− 仁(ニン)と芸の寿命

2017年七月大歌舞伎、松竹座

【夜の部】

舞踊『舌出三番叟』(正式名称[本名題]は『再春菘種 またくるはる すずなの たねまき』

鴈治郎、壱太郎

四代目鶴屋南北『盟三五大切』

============================

7月26日夜の部のみ観劇。『舌出三番叟』は四代目鴈治郎と壱太郎親子の共演。親子とも見た目の美しさはいうに及ばず修練に支えられた芸が光る。

さて夜の部の要たる『盟三五大切』だが、一言で言えば期待はずれ。時蔵演じる芸者小万はいかにも男を手玉にとるしたたかさとあだっぽさ溢れる女が彷彿する。さすがベテラン役者だ。それに対して染五郎の三五郎は単なる小僧っ子にしか見えない。とても小万を惚れさせる男の魅力があるとは信じられない。このキャスティングを考慮すると、後半「大詰め」で三五郎が小万の腕に表題通り「盟三五大切」と墨を入れる場面が強調されるのは皮肉だ。染五郎の<三五郎>では小万が刺青を許すわけがないと思ってしまう。

だが、これは染五郎が未熟だということではない。<三五郎>という今現在の染五郎のキャラにそぐわない役柄だったということではないか。仁(ニン)に合わなかったのだろう。最近の評判作、例えば『阿弖流為』や『東海道中膝栗毛・弥次喜多』で見せた染五郎の芸達者ぶりを思い出すとミスキャスティングだと言わざるをえない。今回は時蔵と染五郎の双方にとって運が悪かった。

期待の仁左衛門は前半後半共に冴えなかった。源五右衛門役の仁左衛門はこの役者特有の男の色気が放つauraがかなり薄らいでいる。失礼ながら年齢が影響しているのだろうか。人間の心身に寿命があるように役者の芸にも寿命があるのか。やはりヒトはカミにはなれないということなのか。

ただ一つ救いはおのれを裏切った小万を殺害する場面。そこで見せた侍、源五右衛門が誇りを汚されながらも自死を間近にして見せる究極の<誇り>が一瞬輝いたと思ったのは私だけだろうか。

話題が飛んでしまうが、昨今の歌舞伎をはじめエンタメ界の大手興行主(松竹株式会社)は倫理観が乏しすぎる。なんとも拙劣な文章でネット発言を繰り返して世間を騒がせた役者市川海老蔵とその妻に対して教育的指導もせずにいたことが許せない。しかも生き残った片割れはいまだに愚かな発言をつづけているありさま。エンタメ業界の大手はそれなりの社会的責任があるはず。にもかかわらずクズ役者の言動が歌舞伎界の面汚しだとは気づかぬふりをするのが情けない。

そのうえ今秋は児童文学の名作Poil de carotte『にんじん』(作・Jules Renard)の主役の少年を演じるのが初老の女優などという奇策=愚策を講じるのも理解不能だ。この企業の創始者松・竹兄弟がその手の金儲け第一主義だったとは思いたくない。

有能な「若手」による歌舞伎は松竹系列の劇場以外でも楽しめる。その意味で串田和美さんには武智鉄二さんをしのぐ年齢になってもまだまだ創造力溢れる歌舞伎の舞台をつくり続けてほしい。

男と女が入れ替わる(gender role reversal / gender fluidity)

7月20日お芝居外題『変な男と変な女』

主演:劇団座長 森川竜二・劇団「絆」座長 錦連

この芝居始まってしばらくはよその劇団などで何度か見たと思った。しがない茶店を営む老婆が土地のヤクザから借金と取り立てで苦しめられる。苛立ってきたヤクザは返済できないなら(なぜか孫みたいな歳の差がある)娘を一家の親分の女房に差し出せと迫る。そこへ通りかかったのが正義感の強そうな若侍。早速、娘の窮地を救う。こういう出だしはおなじみだ。この後は恥じを書かされたヤクザ一家が若侍に仕返しをしようとするも結局正義の味方若侍の勝利という展開のはずだ。そう思えた。

しかし今回はもっと手が込んでいたというか、ウィットに富んだ喜劇に仕上がっていた。ヒーローの若侍にこの日ゲスト出演した劇団「絆」座長 錦連を絡ませる。錦連は小股の切れ上がった芸者という設定。錦連が得意とする役柄だ。惚れ合った二人は最後には夫婦になる。

ただし、ここでストーリー展開にみごとなひねりが加えられていたのだ。婀娜っぽい、実に色っぽい芸者が実は男だったとわかる。まるで弁天小僧菊之助みたい。この女はなんでも男ばかり8人きょうだいだそうで、一人くらい娘が欲しいと思った親が普段から女の格好をさせたのが本人の身についてしまったとのこと。一方、一見凛々しい若武者は女ばかりの三姉妹の一番下。これまた親が後継の男子が欲しいという思いからこの「娘」に男装させ剣の修行も積ませた結果、外見はどう見ても腕の立つ美剣士が出来あがった次第。最後に二人が男女の入れ替わりに不信を抱く周囲を納得させるために着物の裾を捲り上げる。ただし客席からは彼らの後ろ姿しか見えない。ブツを持つ者と持たざる者の大逆転だ。このオチ、観客には大受け。どうりで外題『変な男と変な女』となるはずだ。

このアイデアは森川劇団独自のものだろうか。太夫元の梅沢秀峰(前・二代目森川長二郎)の発案か。それとも竜二座長かな。普段から豊富な機知で客席を沸かす二人ならそういう仕掛けを考え出すのはお手の物にちがいない。

座長のジョークがなかなか味わい深いことはまだ2回しか観劇していない私にもわかる。こいう笑いのセンスを持つ座長ならこの芝居ばかりでなく次々に笑いを秘めた芝居を繰り出していだだけると期待している。また芝居以外のショーなどでも楽しませてもらえそうだ。現に、これは伝聞なのだが、今月前半で一度人気TV番組『笑点』の大喜利コーナーを模したイヴェントがあったそうだ。観客席が大爆笑だったとか。座長、竜馬副座長はじめ座員さんたちがあれこれ頓知をきかせた発言を連発したらしい。中でも「新人」座員こと一代新之助が圧倒的優位を誇ったことは印象的だったと聞いた。

余談ながら、第三の性?ジェンダーX?、男であるようで女でもあるような、社会的男女の位置づけが定まらない (gender fluidity) というまことに現代的な問題については次のサイトあたりがおもしろいかもしれない。

http://spotlight-media.jp/article/299123053496116820 http://www.urbandictionary.com/define.php?term=gender%20fluid http://www.revelist.com/style-news/vogue-apology-gigi-zayn-cover/8485/default/4

ある能公演からの連想 ー 見え隠れする物語の連鎖

片山定期能 7月15日(土)12:30~16:50 京都観世会館

能「張良」武田邦弘 狂言「仏師」茂山良暢 能「松風 見留」片山九郎右衛門 (狂言の前後に片山伸吾、梅田邦久らによる仕舞が二曲)

10分の休憩2回を含む4時間あまりの公演。中身も濃かった。(上記演目では各演目お一人に留めたが、)シテ、ツレ、ワキをつとめた中堅、ベテラン演者、囃子方をはじめみなさん気合がこもった舞台だったと思う。

私の個人的嗜好にすぎないが、『松風』で囃子方を勤めた笛方藤田六郎兵衛と小鼓方大倉源次郎の大ファンゆえお二人の奏でる音色に聞き惚れてしまった。

「パリンプセスト」とは元々「長期間にわたって何度も重ね書きされた羊皮紙(parchment, vellum)のことをいう。西欧の場合、文字による記録ははるかな昔粘土板や石版、やがて紀元前2千5百年頃からパピルスと羊皮紙が使われだし、これが中世末期1千4百年半ばまで続く。ちなみに古代中国は紀元前150年にはすでに紙を製造する技術があったそうだ。その技術は日本に7世紀の時点ですでに輸入されていたといわれている。

記録媒体が乏しかった時代は様々な文書がたいていの場合不完全に消され、そこへ新しい文書が上書きされた。旧文書の削除とは羊皮紙の表層を削りとることである。新たな記録が必要となるたびにこういう削りとりが繰り返された。後日再利用と言う意図はなかっただろうが、記録の断片は残ってしまい特別な処理をしなくてもすかし読むことも可能である。

このような重ね書きされた古記録(パリンプセスト)が世間の注目を浴びるようになったのは20年ほど昔のこと、最新の電子工学などを利用した結果古代ギリシャの学者アルキメデスの未知の著作が発見された(The Archimedes Palimpsest)ことがきっかけだ。アルキメデスより後代(10世紀)の誰かがこの数編の論文を羊皮紙に書き写し、それを不完全ながら削りとって13世紀のキリスト教関係の文書が上書きされていたとのこと。この解読については次のサイトなどが役に立つかもしれない。 http://archimedespalimpsest.org/about/ http://www.slac.stanford.edu/gen/com/slac_project.html

しかし考えてみるとパリンプセストは考古学的領域に限らない。インターネットの技術が日々向上している現在、電子情報の記録はごく日常的に上書きされるが、羊皮紙場合と比べて本質的に変わらないだろう。古いデジタル記録は削除してもそれは形式上のことで完全に消去してわけではないらしい。専門知識に基づく特殊な方法なら削除したファイルなどを回収、復元できるそうだ。

前置きが長くなりすぎた。本題は能『松風』だった。ストーリは諸国を行脚する僧と亡霊との邂逅という定番だ。この曲では亡霊は須磨の浦に住む若い海女二人に身をやつしている。二人は松風、村雨という姉妹だとなのる。驚いたことにはこの娘たちはすでに亡霊となっていた。姉松風はその昔任地へ赴く途次この地に立ち寄った在原行平の寵愛を受ける。だがやがて行平は旅立ってゆき、二人は寂しく後に残される。その悲しみのあまり姉も姉思いの妹もともに狂い死んでしまったのだった。そういう事情を松風は夜を徹して旅僧に語りきかせ行平との辛い別れを偲びながら舞い続ける。須磨の浦に夜明けがくる前に二人の亡霊は冥界に去る。語り、舞うことで松風は現実的には一瞬の時間でしかないが、行平との逢瀬を成就できたのだろう。

8世紀に実在した貴族・歌人の在原行平は『伊勢物語』のモテ男こと「昔男」のモデルだと信じられてきた在原業平の兄である。兄弟ともに平城天皇の第一皇子こと阿保(あぼ)親王を父にもつ兄弟が政治的事情を慮った父の配慮で臣籍降下している。弟業平はイケメン天才歌人として伝説化している。おそらくその連想からだろうが、かなり影の薄い兄行平も同様のイメージを被された伝説の人である。皇籍離脱したとはいえ高貴な血に変わりはなく宮廷政治の世界でもそこそこの出世を遂げている。この二人、特に弟は歌人として高い評価を得た。だがモテ男であったかどうか確たる証拠がない。あくまで別人の手になる和歌などを通してうかがえる当代や後世の評判というあやふやな資料をもとにそう判断されているにすぎないのだ。

噂が噂を呼び、根拠不明な噂がますます増殖する。そういう噂なるものを栄養源にして伝説が次々に製造される。わずか一つの噂でも無数の過去の噂に上書きが繰り返された結果の産物なのだ。いうまでもないが、上書きは古い噂の群を排除したものではなく、過去の諸々の噂が絶えず見え隠れしている。そういう噂を原材料にして紡がれる伝説もまた過去の伝説の上書きの結果生まれたものだ。こうして<在原業平・伝説>が形成され現在にまで伝わる。その亜種として誕生したのが<在原行平・伝説>。ここに一つのパリンプセストができあがる。

『松風』はもう一つパリンプセストが形成されている。それが純真な恋する乙女松風をめぐるパリンプセストである。愛しい行平との別れのあと彼女の心に行平との思い出が繰り返し去来する。その一つひとつが物語であり、彼女は心に刻んでは消し、刻んでは消す。成就することのない記録・記憶という行為は存命中果てしなく続く。別れの辛さに耐えかねて狂い死にして今は冥界の人となっても彼女の魂は生前と同様に刻んでは消すという行為を続けざるをえない。劇中では旅の僧のおかげで安らぎをえたようである。が、これが最終的な安らぎなのかどうか誰にもわからないかもしれない。再度人間に身をやつして宗教者に頼って救いを求めることにならないとは断言できないだろう。先に述べたパリンプセストと違って、こちらは生者、死者のどちらにも苦痛を強いるものではないか。願わくば、旅の僧との出会いでかなったこの一度の救いが決定的なものであってほしい。

最後に付け足しみたいだが、文芸批評用語としてのパリンプセストは19世紀の英国文芸作家Thomas De Quincey (1785-1859)に由来するといわれる。「人間の頭脳というパリンプセスト」というエッセーを書いており、その中で人間は一生を過ごすうちに繰り返しくりかえし思考を重ね、また様々な感情にかられる。そのすべてが必ずしも原形どおりかどうか定かではないものの心に刻み込まれるとド・クインシーは説く。そういう頭脳が典型的なパリンプセストだというのである。原文がネットで公開されている。 http://essays.quotidiana.org/dequincey/palimpsest_of_the_human_brain/

デジタル文化誕生の150年も前に亡くなったド・クインシーは人間の精神のありようとデジタル技術が産んだ世界のありようがかなり共通することを見通していたのかと驚かされる。

ここからは私の勝手な考えだが、最先端のテクノロジーは外見とは大いに異なり深く精神世界を掘り下げる文芸と緊密な接点をもつのではないか。テクノロジーと魂とは決して無縁ではないのではないか。だからこそ1995年、押井守監督の映画『The Ghost in the Shell /攻殻機動隊』がじわじわと多くの人を感動の輪の中に取り込んだのだ。魂ghostと機械shellとは共存できるし、その共存は一種の宗教性さえ帯びる。この映画(ならびにマンガ作家士郎正宗による原作)の影響力は25年近く経過した現在にも及び今年、2017年はじめにはアメリカで実写版実写版としてリメイクされ評判を読んだ。

この文章、今読み返してみると連想というより暴想あるいは暴走になってしまったみたいだ。

(国際)人文系学会での発表のあり方

今年は6月と7月、アテネ、ロンドンで口頭発表させてもらった。自分のことは棚に上げての発言なのだが、毎度思うのは口頭発表といういわば演技の舞台であらかじめ用意した台本をそのまま読み上げる人が今も絶えない。話の内容が聞き手の関心事であるとないとにかかわらず、こういう朗読が15分から20分つづくのは退屈どころか苦痛になることもある。

発表内容は査読を経てオンライン誌などに掲載されるのだから、関心があればその時点でじっくり読める。口頭発表の場合、肝の部分を印象深く聴衆に訴えるという姿勢が必要なのではないか。スライドやパワーポイントは必ずしも必須ではないだろう。聴衆にとって未知の分野なら画像や動画は有効だろう。しかし視覚的資料は出せばいいものではなく論点を明確にする効果がなければ無意味だ。おまけに聴衆の興味をかきたてる工夫も欠かせない。

理系の知人から来た話だが、国内の学会で某長老が発表者にきびしいコメントを発したそうだ。朗読するだけなら聴衆に余計な手間をとらせず論文を配布すべしと皮肉を混めて批判されたらしい。分野を越えていずこも同じ問題をかかえているようだ。

わたしの限られた経験範囲内では一途に論文の朗読などせず専門外の聞き手にも興味をかきたてる方法で発表する人がときどきいる。今も記憶に強く残るのは10年近く前アメリカ中西部の都市シンシナティで開催された記号論学会でのスウェーデン人の発表だった。商品ブランドという概念を記号論的に分析したのだが、商業戦略に対する切り口が新鮮だった。発表後ご本人に話しかけ発表内容とスタイルがすばらしかったと意見を述べたら、普段から企業人相手のセミナーでしゃべり慣れているせいだろうと謙遜していた。

この方の発表スタイルに学べばいいのだが、そうおいそれとはできない。いまだに試行錯誤の最中だ。

学会での口頭発表のあり方についてはごくたまに台本朗読などもってのほかという意見を耳にする。

一方、日本人以上にハウ・ツウ指南(how-to tips and tricks)が好きなアメリカ人はネットに説得力がありしかも聞き手を引きつけるプレゼンに関する情報を溢れさせている。学術研究に限定しても口頭発表の要領しかり、卒論や修論はいうに及ばず博士論文の構想から執筆にいたるまで懇切丁寧かつまじめなオンライン版指南書が簡単に入手できる。実に便利だ。教育の現場でもそういう指南は実践されているだろうが、指導者による偏りは避けられない。そこで豊富な事例に基づいて客観化されたマニュアルが登場する必然性が生じるのだ。個別の大学が在籍者を対象にオンラインでこの手のマニュアルを公表している。ネット上の情報である以上誰でも利用可能だ。おそらく学外者、一般人に対する教育も意図されているにちがいない。どれを見ても的確なアドバイスがなされている。

ただし、こういう<ハウ・ツウ>志向・嗜好は学術・研究倫理の道を踏み外せば公式に認定されていない怪しげな自称「教育研究機関」なるものが有料で発行するインチキ学位diploma [degree] mill: a usually unregulated institution of higher education granting degrees with few or no academic requirements (引用元https://www.merriam-webster.com/) につながる恐れなしとしない。(機械文明が登場する以前、水車 (mill) は有益な動力機関だったのにニセ学位製造機と一緒くたにされて気の毒な気がする。)

その一例がかの有名な小保方事件だ。このトンデモ事件についてはしごくまっとうな批評がネット上にある。『社会科学者の随想』に「早稲田大学大学院の学位(博士号)の深化—小保方晴子問題の焦点—」(2014年7月21日づけhttp://blog.livedoor.jp/bbgmgt/)

話をもとにもどそう。そういう有益なアドバイスがあふれているにもかかわらず、わたしの知る範囲内ではアメリカ人研究者にも台本朗読が多い。なんでかな。台本朗読が常識みたいな状況なので人に尋ねてみたことはないが、みんな退屈しないのだろうか。

研究内容が最先端をゆくものだとか学術的に有意義だとかならいざしらず発表時間内に納まるようにむりやり短縮した原稿の朗読は大抵の場合聞きづらい。5分以内に読み切れる上質のレジュメでも配布してくれといいたくなる。

なんだかダラダラと中途半端な工夫しかできずにいるおのれに対する自戒をこめて書き記してしまった。